ピンピンコロリが理想! ただ、年齢が上がると何かと医療にかかる割合が高くなる。それが残念なことに、かえってヨボヨボの入り口になってしまう、ではどうしたらいいかを本書でお伝えする。

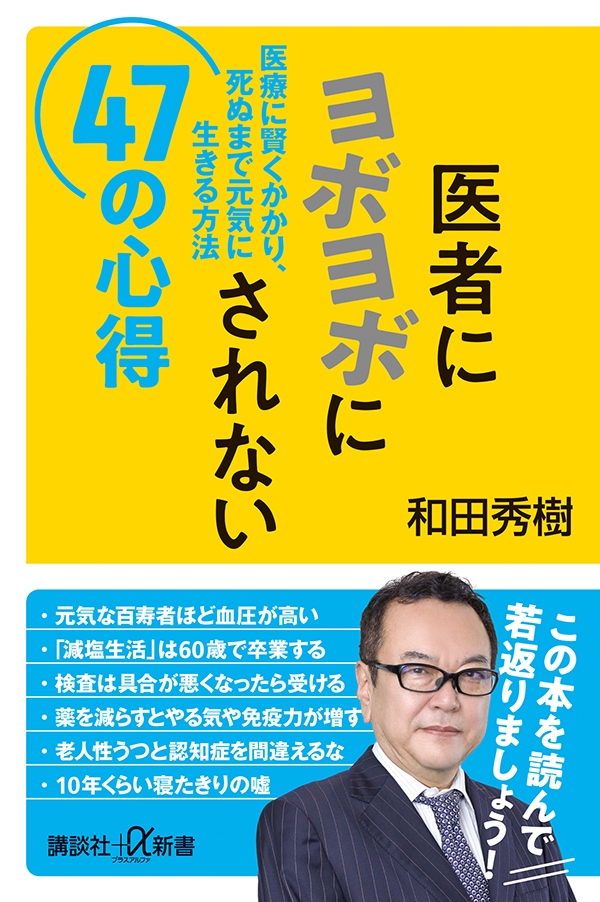

従来の「高齢者をヨボヨボにする医療」にNOと言う人のための指南書『 医者にヨボヨボにされない47の心得 医療に賢くかかり、死ぬまで元気に生きる方法 』から抜粋・ 再編集して紹介する。

加齢による血圧上昇は仕方ない

「先生、大変なんです。上の血圧が142もあるんですが、薬を飲んだほうがいいでしょうか?」

川崎の病院で高齢者を診ていたとき、70代の患者さんが慌てた様子でこう言いました。基準値にこだわる医者はいますが、患者さんにもここまで基準値信仰が浸透しているのかと思い、少し驚いてしまいました。

日本高血圧学会は、診察室で測定した場合の「正常血圧」を120mmHg未満/80未満としています。140以上/90以上になると、「高血圧」と診断することと定めています。これは、あくまでも診察室で血圧を測った場合の値なので、リラックスした状態で測定できる家庭での値は、これより50mmHg低く設定されています。

この診断基準にあてはめると、たしかにこの患者さんは「高血圧」ということになるでしょう。基準値だけで判断する医者だったら、すぐに薬を出すかもしれません。

でも、この方の年齢は70代。お元気そうに見えても、年齢とともに血管はしなやかさが失われ、動脈硬化も少しずつ進んでいるはずです。そうした状態で体の隅々まで血液を届けるために、体が一生懸命に血圧を上げるのはある意味で適応現象なのです。

私は「年齢とともに血圧が高くなるのは自然なことです。70代で血圧142はむしろちょうどいいくらいですよ」と答え、薬は不要だと伝えました。

基準値に医学的な根拠はない

基準値というのは、病気を発見するためのひとつの目安にすぎません。しかし、ただの目安がいつの間にか一人歩きして「基準値内ならば健康」で、「異常値ならば病気」というような誤った考え方が広がっています。

そもそも、この「基準値」には、納得できるような医学的な根拠がないのです。たとえば、「日本人を対象に、ある病気について大規模調査をしたら、こういう数値のグループがいちばんなりにくいとわかった。だから、それに基づいて正常な範囲を選定した」というのだったら、私も納得できます。

しかし、実際にはそうした国内の大規模調査による医学的根拠は見当たらず、海外のデータの受け売りを、「基準値」と称しているにすぎないのです。海外のデータがあるなら、信用できるのではないかと思われるかもしれませんが、西洋人とアジア人とでは体格も違えば、食生活も違うので、必ずしも参考にはなりません。

また、健診で用いられている「基準値」について言えば、医学というより、統計学をもとに決められています。慢性的な疾患などがない「健常人」の平均値を中心に据えて、上下95%の範囲に収まっている人の値を「基準値」にしているにすぎません。そして、その範囲から高すぎたり、低すぎたりして外れた5%の人を「異常」としているのです。

だから、肝機能やコレステロールの数値が「異常」と判定されたとしても、それは平均値と比べて外れているというだけで、明らかに「今、病気である」とか「近い将来、病気になる」というエビデンス(医学的根拠)はないのです。

『じつは医学的根拠がない「健診の基準値」、信じすぎていませんか? 「薬を飲まず長生き」するための“健康の目安”を紹介』へ続く。