太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7(1995)年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7(2025)年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は、日本人初のジャンボ機機長となった藤田怡與藏・元少佐の戦後を紹介する。(文中敬称略)

日本人初のボーイング747機長になった男

「最近は人も訪ねてこないし、子供たちも日中は出かけていて、物音ひとつ聴こえないこの部屋に一人でいると、生きてるのか死んでるのかもわからなくなります」

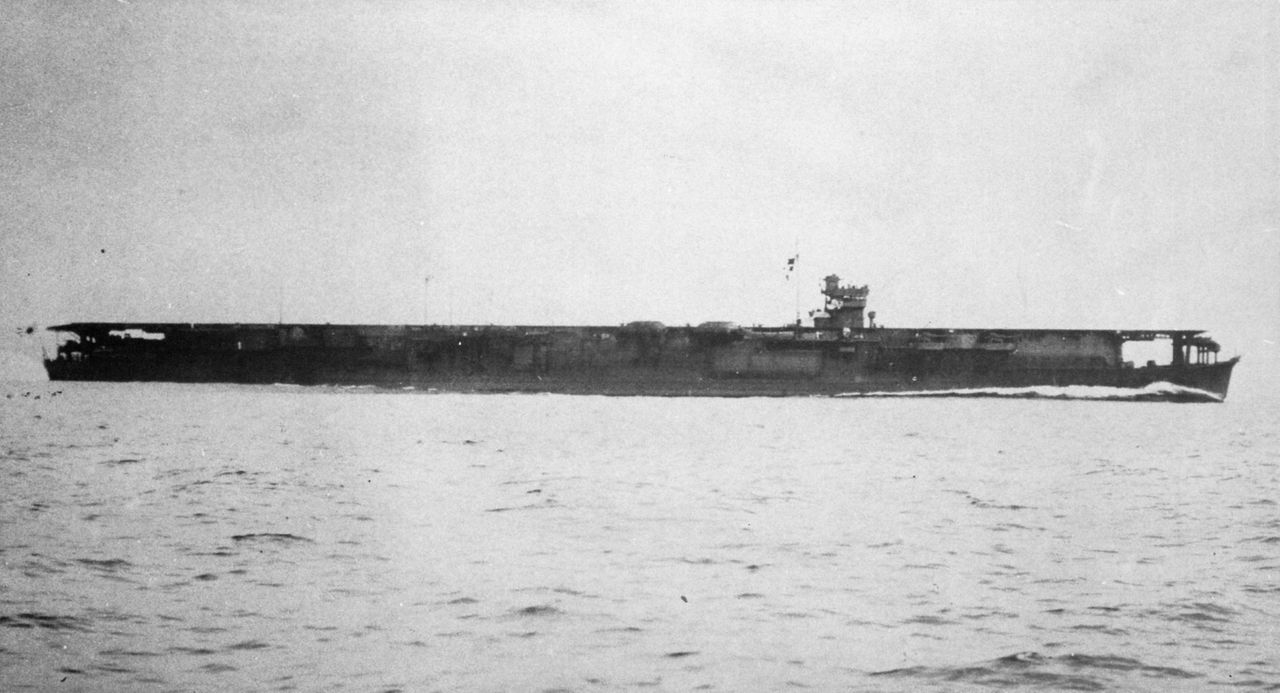

東京・世田谷の閑静な住宅地の一角にある自宅応接間で、83歳の藤田怡與藏は語り始めた。平成13(2001)年初夏のことである。この年は、昭和16(1941)年12月8日の太平洋戦争開戦、真珠湾攻撃から60周年にあたり、私は講談社の月刊総合誌「現代」の取材で藤田邸を訪ねていた。藤田は、空母蒼龍戦闘機隊小隊長の中尉として零戦を駆って真珠湾攻撃に参加したのを皮切りにミッドウェー海戦、ラバウル、硫黄島、フィリピンなど各地を転戦、終戦まで第一線の指揮官として戦い抜いた。さらに、戦後は日本航空の国際線機長となり、日本人初のボーイング747(ジャンボ)機長として60歳の定年まで空を飛び続けた人である。

私はそれまでにも藤田には何度か会い、取材を重ねていたが、記事にする機会のないまま数年が経過していた。藤田が癌をわずらい、長時間にわたるインタビューがむずかしかったことが、その大きな理由である。だが、聞けばこのところ病状は安定してきており、自宅でなら話ができるという。そこで、真珠湾60年の節目を機に、こんどこそ記事にまとめようと、私は藤田を訪ねたのだ。

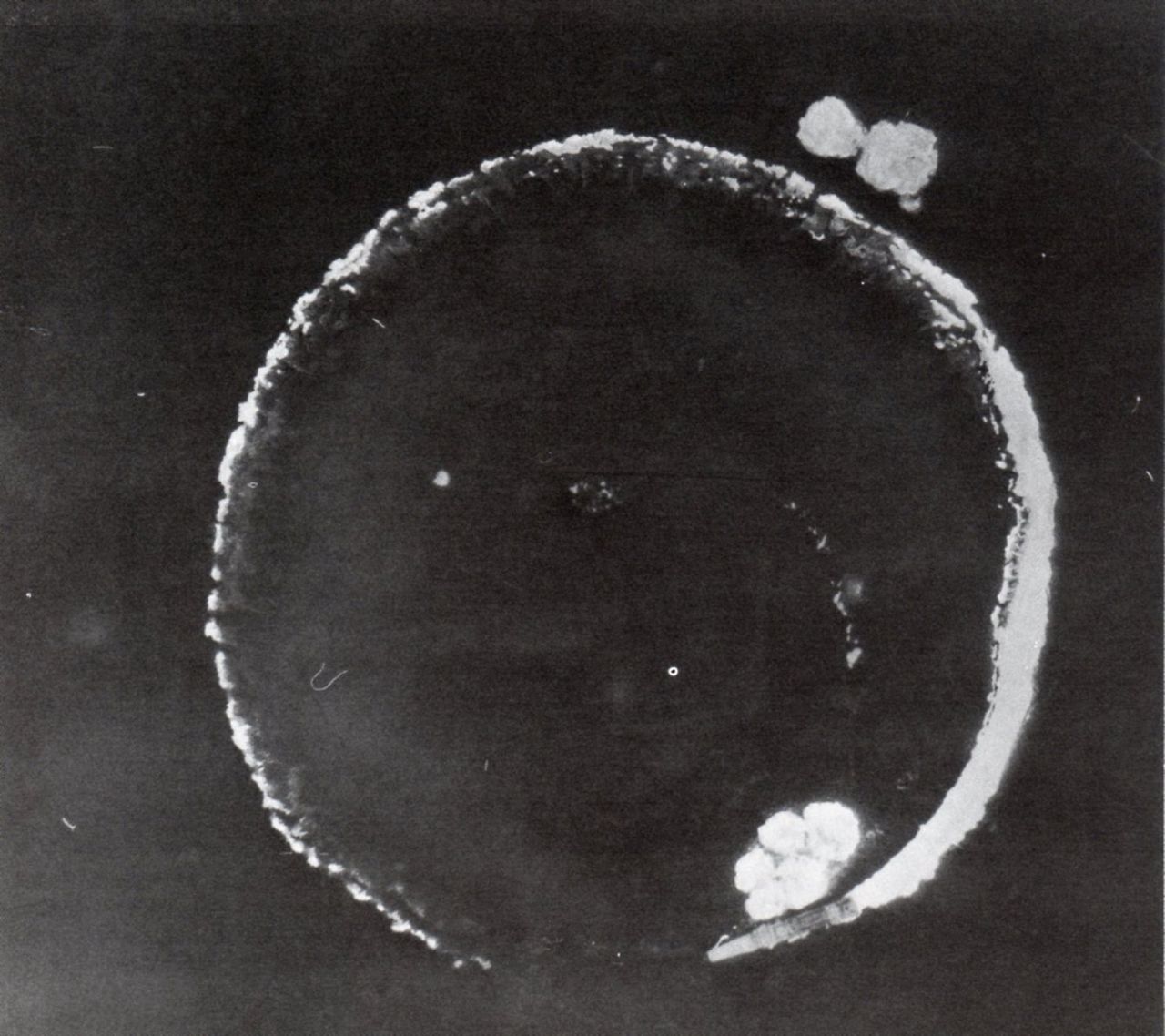

「近頃はなんだか変な心境になっちゃってね、人間なんていうのは地球上に住んでるウジ虫みたいなもんだな、と。俺はウジ虫の一匹だな、死んだって生きたってどうってことはない。いつ死んでもいいや、そう思ってるんだけど、なかなか死にやがらない。案外、長生きしますかな。これはもう、神の思し召すままに、と考えるより他はないですね。私はミッドウェー海戦で味方空母の対空砲火で撃墜され、一時的に記憶喪失症みたいになって、記憶が飛び飛びになっているところもあるんですが……」

藤田怡與藏の生い立ち

藤田怡與藏は、大正6(1917)年、中国・天津で生まれた。海軍兵学校六十六期を卒業後、飛行学生を経て戦闘機搭乗員になる。空母蒼龍に乗り組み、初陣は真珠湾攻撃だった。終戦は局地戦闘機紫電、紫電改で編成された筑波海軍航空隊戦闘第四〇二飛行隊長として福知山基地で迎える。

「8月15日、たまたま慰問に来ていた宝塚少女歌劇団月組の女の子たちが、敗戦を知ってあまり嘆き悲しむので、即興の踊りを見せて笑わせたのを憶えています。はじめから、勝てる戦争ではなかった。国は敗れても、国民さえしっかりしていれば、日本は必ずまた立ち上がる、と思い、それほど悲壮な感じはしませんでしたね」

藤田は、飛行機を操縦して生まれ故郷である天津に渡ろうと画策するが司令に止められ、やむなくそのまま、妻とその両親が疎開していた宮崎県川渡温泉に向かい、しばらくの間、そこで潜伏した。真珠湾攻撃の関係者は全員、戦犯に問われるという噂が広まっていたからである。戦犯の詮議がないのを確かめて、中学時代を過ごした父の生地、大分県に帰ったのは、昭和20年10月のことだった。

伯父を頼って大分に復員した藤田は、弟たちと力を合わせて小屋をつくり、そこに暮らしながら、荒れた畑を借りて農作業を始めた。だが数ヵ月もすると地主の息子たちが復員してきて、せっかく手入れした畑は取り上げられてしまう。世間知らずの元軍人に対する周囲の目は冷ややかで、したたかな農民には太刀打ちできなかったと、藤田は言う。

頼みの綱であった海軍の退職金も、すさまじいインフレであっという間に底をついた。藤田は、生活費を得るために町の臨時防疫職員に応募し採用されるも、公職追放令で解雇。昭和22年5月、海軍兵学校の同期生・山本重久の紹介で、払い下げの戦車を使っての開墾を業とする大分市の第一開発産業という会社に就職するが、これも半年ももたず、山本と社長の不和のあおりを食って退社した。同年12月、中学時代の縁故で、別府市にある工藤工務所という土建業会社に就職。労務係として現場、営業、帳場の仕事に携わったが、ここも長続きせず、9ヵ月後、社長の夜逃げで会社解散の憂き目にあった。

「戦闘機パイロットである」が採用の決め手

藤田が次に就職したのは、後藤組という土建会社である。昭和23年10月のこと。仕事は、作業員としてトラックの上乗りなどをする肉体労働だった。ここでは、土木作業のため、占領軍の別府キャンプにたびたび行かされる。

「当時、キャンプ内で働く日本人の給料は一般とくらべて桁違いによく、労働者の憧れの的でしたが、私は、敵兵のいるキャンプでなんか死んでも働くまいと思っていました。ところがその頃、人の借金を一部肩代わりする羽目になり、また子供ができたあと妻が栄養失調になったので、やむなく米軍キャンプに、知人を介して機械工として雇ってもらいました。技術隊の隊長に面接に行ったとき、はじめに前歴をはっきり言った方がよいと思い、『私は元海軍少佐で、戦闘機パイロットである』と言ったら、ただちに採用されました」

別府キャンプでは、土木機械の運転をするセクションに配置されたが、海軍兵学校で習った英語が役に立ったという。

昭和25年、朝鮮戦争が始まると、別府キャンプも慌ただしくなり、藤田たち日本人労働者は、朝から夜10時まで、土木機械の貨車積みなどの作業に追われた。

「当時、米軍の苦戦が伝えられ、このままでは共産主義勢力が日本に及ぶのではないかという心配が心の底にあって、みんな愚痴もこぼさずに協力したんです。ちょうどこの頃、風の便りで、日本人が飛行機に乗っているらしい、自衛隊ができて、やがて空軍ができるらしいと聞きました。終戦以降、日本人は飛行機を持つことも操縦することも占領軍に禁じられていたから、この噂には驚きました。こんな田舎で仕事に追われていたら、バスに乗り遅れてしまう。そう思って、矢も楯もたまらず上京を決意したんです。

昭和25年10月、米軍キャンプを辞めて上京し、妻の実家の世話になりながら、当座の仕事を探しました。そこで、横浜原田組という港湾作業の会社に陸上運送部門ができたというので、そこに就職しました。将来パイロットになる道が開けたら、いつでも辞められる条件をつけてです」

2500時間の飛行時間ではダメと言われ…

横浜原田組の陸上運送部門の業績がよかったので、運送専門の会社を興すことになり、藤田も発起人の一人として名を連ねて横浜運輸産業という会社を設立する。

「その頃、日本航空が設立され、民間航空輸送の営業を開始しましたが、パイロットは全員アメリカ人で、日本人はまだ空を飛べませんでした。昭和27年9月だったか、新橋税関に仕事で行ったとき、海兵同期の黒田信と薬師寺一男とばったり会って、喫茶店で話をしたんですが、このとき薬師寺から、日本航空が乗員の募集をしているという話を聞いたんです。彼も受験する予定だったが、自衛隊に入ることになったので、私に代わりに受けてみないかと。さっそくその足で、新橋にあった日航本社を訪れて、松尾静磨専務に面会を求めました。お話を聞いて翌日、ふたたび日航本社を訪ね、松尾専務に願書と履歴書を渡したんですが、松尾さんは私の履歴書を見て、飛行時間が足りないという。飛行時間2500時間とあるが、今回の募集は3000時間以上だから受験資格がない、と。これは私としては心外で、同期で大型機の者は5000時間乗っているし、離着陸の回数なら誰にも負けないなどと食い下がりましたが、聞いてもらえない。それから7回、計10度にわたって面会し、頼んでみたけどダメでした」

待ちに待ったパイロットへの門が、閉ざされたかに思えたが、11回めに松尾専務に面会したさい、藤田は最後の手段に出る。

「2500時間ではどうしてもダメですか、と念を押すと、松尾さんは『そうだ』と言う。では私の履歴書を返してくださいとお願いして、渡された履歴書の飛行時間の2500にペンで線を引き、その上の空白部分に3200と書いて、『これならよいでしょう』と言ったんです。睨み合うこと数分、ついに松尾さんは笑い出し、『お前には負けたよ。受験しなさい』と言ってくれました」

必死の交渉の末掴んだ採用通知

入社試験の最終面接では、日航の柳田誠二郎社長も同席した。真珠湾攻撃に参加した海軍戦闘機隊の生き残りとあって、日航の重役たちもその点には興味があるらしく、話題はもっぱら戦時中の話だったが、最後に一人の面接官が、

「君は単発の戦闘機にばかり乗っていたようだが、旅客機の操縦ができるのか」

と訊いてきた。藤田はすかさず、

「皆さんがおやりになるなら私にだってできますよ」

と答えた。藤田は続けた。

「私は戦争で人生が終わったものと思っていますので、これから日本航空で余生を送らせてください。また、私はハワイ空襲もやった骨董品みたいなものです。日本航空が、こんな骨董品の一つや二つ、持っていてもよろしいのではありませんか」

ここで面接官一同、大笑いしたという。やがて、採用通知が来たときはほんとうに嬉しかった、と、藤田は述懐する。

昭和27年10月、仮採用として日航に入社した藤田は、郵政省の航空級無線士の資格をとり、続いて運輸省の三等航空通信士の資格をとった。11月、本採用となると、無線士の資格で飛行機に乗務するようになる。パイロットはいまだ全員がアメリカ人である。

「なまじ英語がわかるばかりに、彼らが日本人の悪口を言うのを黙って聞いている、屈辱の日々でした」

DC-4の機長までの道のり

やがて、日本人もパイロットとしての訓練が始まる。昭和29年5月、藤田は運輸省の定期運送用操縦士の技能証明を取得。ダグラスDC-4の副操縦士となった。

「副操縦士としてアメリカ人の操縦を観察したのは興味深い経験でした。彼らの見張り能力が低いことは、戦闘機育ちの私にとってもっとも気になるところでした。上空で、ほかの飛行機を発見するのにも、私と彼らとでは3秒以上の差がある。これは、もし空戦なら――そんなこと言ってもはじまりませんが――致命的な遅れです。当時のわれわれ日本人操縦士は、副操縦士ではありますが、自分の飛行機を飛ばせているという気概があった、戦争を生き残った猛者がほとんどでしたから、機長の調子が悪いと見るや、自分が操縦桿を握ることもありましたよ」

昭和30年10月、藤田はDC-4の機長になる。38歳の誕生日を目前に控えていた。

「じっさいに自分が機長となって飛んでみると、大勢の乗客の命を預かり、会社からは高価な飛行機を委ねられた責任の重みが、両肩にズッシリと感じられます。戦闘機なら、いざというときは自分が一人死ねば済んだが、旅客機はそうはいかない。全然違った緊張感がありましたね。ただ、まだ便数も少なく余裕もあった時代ですから、空を飛ぶ爽快感も存分に味わうことができました」

昭和32年8月、藤田はダグラスDC-6Bの機長となり、東南アジア線(東京-香港-バンコク-シンガポール)を飛ぶようになった。初めての国際線である。翌年、最後のレシプロ旅客機・DC-7が就航する。この飛行機は高性能で、東京-ホノルル間の直航が可能だったが、エンジン故障が多かった。そして昭和35年、日航はジェット旅客機ダグラスDC-8を購入する。藤田がDC-8の機長になったのは昭和37年のことである。

最後のフライトを終えて

それからの藤田は、日航の第一主席操縦士を務め、さらにローマ駐在主席乗務員などを経て、昭和45年11月、日本人として初となるボーイング747(ジャンボジェット)の機長となった。

「DC-8はクセがあって操縦しやすい飛行機ではなかったけど、747は素直な、乗りやすい飛行機でした。零戦とジャンボ、大きさが全然違いますが、どちらも着陸がしやすくて、操縦感覚には不思議に共通するものがあったんです。ジャンボ機では1年半、北回りのヨーロッパ便専門に飛んで、さすがに体に堪えたので、その後は国内線や香港便を主に受け持ちました。昭和51年、定年を迎えましたが、特別運航乗務員として60歳まで飛ぶこととなり、昭和52年11月1日、満60歳になったときに飛行機を降りました。

最後のフライトを終えたときは、もう十分、やりたいだけのことをやったと満足でした。1万8030時間、存分に空を飛べた。子供の頃からの夢を全うできて、ほんとうに幸せだったと思っています。飛行機を降りて、肩の荷がすっかり軽くなった気がするとともに、ふたたび飛びたいという気持ちが少しもないことに気づきました。換算すると、月と地球を3往復半したことになります。これだけ飛べば、気が済みますね」

日航を退社した藤田は、昭和53年、全国の元零戦搭乗員が集まり、相生高秀(元中佐、戦後、海上自衛隊自衛艦隊司令官)を代表世話人(会長)として「零戦搭乗員会」が結成されると請われてその世話役になり、2代目の代表世話人・周防元成(元少佐、空将)が昭和56年に急逝したのをうけて3代目の代表世話人に就いた。以後、平成4年、癌をわずらい、後を海兵の先輩である志賀淑雄(元少佐)に託して退任するまでの11年間、生き残り海軍戦闘機搭乗員の「顔」であり続けた。

修羅場を幾度となく乗り越えて培った信念

いっぽうで、藤田は自分自身のことをあまり語らない人だった。インタビューには快く応じるし、けっして口が重いわけではないが、たとえば戦争中、天津で病院を開業していた亡父の遺産をそっくり寄付して戦闘機を1機、海軍に献納したという、一部の元海軍関係者のみが知る事実について、藤田が自ら語ることはなかった。「報国号」と呼ばれる、企業や団体、個人からの献納機は、海軍だけで1700~1800機にのぼるとされているが、当事者である戦闘機搭乗員が個人で献納したのは、おそらく藤田が唯一の例である。

「幾度となく死に直面して奇跡的に切り抜けてくると、自分なりの死生観が出てきました。また、何度も修羅場を生き残った者として、宗教観のようなものも出来上がったと思います。自分の上に、人間を超越した何か大きな力のようなものがあり、われわれはこの力の指令によって生きたり死んだりする。ある人はこれを運命と呼び、宗教家はこれを神といい、仏と称していますが、私は早くに失った両親の霊であると信じてきました。危機に直面したとき、生死は父母の霊に任せ、冷静に最後まであきらめずに最善を尽くす。これが私の信念といえば信念ですね」

晩年、藤田は、訪ねる人も稀な静かな自宅で、一人時間を過ごすことが多かった。「零戦搭乗員会」が、戦後世代が事務局を運営する「零戦の会」に発展的解消をしたのち、平成17年、元零戦搭乗員と若い世代が集った宴席に顔を見せたのが、公の場に藤田が姿を見せた最後の機会となった。

空にすべてを捧げた男の最期

体調が思わしくない藤田は、会の途中で席を立ったが、帰り際、

「それでは藤田さん、何かお言葉を」

との若い人からのリクエストに、一呼吸おいて、

「諸君、空はいいぞォ!」

と言い、まるで少年のような笑みを浮かべた。大きな、張りのある声だった。

平成18(2006)年12月1日、死去。享年89。通夜は12月7日、告別式は同8日、奇しくも真珠湾攻撃から65年目の日に、近親者のみで執り行われた。藤田の死で、あの日、真珠湾の夜明けを見た零戦の士官搭乗員は、一人残らずこの世を去った。

こちらの記事もおすすめ<戦後、「戦犯」と子どもに石を投げられた…零戦の英雄が晩年に吐露した「空しい人生」という言葉の絶望的な意味>