ピンピンコロリが理想! ただ、年齢が上がると何かと医療にかかる割合が高くなる。それが残念なことに、かえってヨボヨボの入り口になってしまう、ではどうしたらいいかを本書でお伝えする。

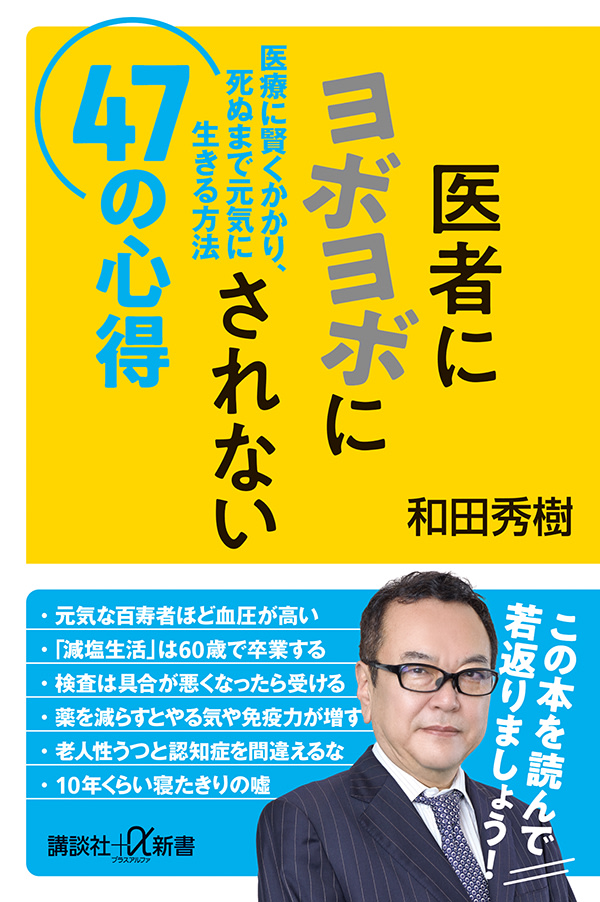

従来の「高齢者をヨボヨボにする医療」にNOと言う人のための指南書『 医者にヨボヨボにされない47の心得 医療に賢くかかり、死ぬまで元気に生きる方法 』から抜粋・ 再編集して紹介する。

『「糖尿病になると認知症になりやすい」説を否定する解剖結果が!…勘違いされている「糖尿病のリスク」』より続く。

糖尿病の人はアルツハイマー病になりやすい?

「糖尿病の人たちはアルツハイマー病になりやすい」という結論を出した研究のひとつに、九州大学の久山町研究があります。これは脳卒中の実態解明のため、福岡県久山町の40歳以上の住民を対象に、1961年から長期にわたって行われました。

本当に、糖尿病の人はアルツハイマー病になりやすいのか。注意深く見てみると、久山町では糖尿病と判断された全員が治療を受けていました。「糖尿病の人」がアルツハイマー病になりやすいというのと、「糖尿病の治療を受けている人」がアルツハイマー病になりやすいというのは大きな違いです。

この調査で明らかになったのは、薬やインスリンを多量に使わなければいけないケースほどアルツハイマー病になりやすい、ということです。

糖尿病には、すい臓から十分な量のインスリンが分泌されないⅠ型と、インスリンは出ているもののインスリンを受け止める受容体の故障が原因で起こるⅡ型があります。日本人の糖尿病の9割はⅡ型です。

つまり、インスリン自体は出ている人のほうが多いので、インスリンの不足がアミロイドβの蓄積を抑制できないためにアルツハイマー病になるという仮説では説明がつきません。

それよりも、私は、糖尿病の治療の過程で起こる低血糖こそが、アルツハイマー病を促進するのではないかと考えています。

注意すべきは高血糖よりも低血糖

糖尿病というのは、「血糖値が上がる病気」ではなく、「血糖値が不安定になる病気」です。糖尿病になると血糖値をコントロールできなくなるため、薬やインスリンの力を借りて制御します。

ところが、薬で正常レベルまで下げようとすると血糖が低くなりすぎて低血糖の状態となり、脳に糖分が届かない時間帯ができてしまいます。糖分は脳のエネルギーですから、脳にとっては大きなダメージになる。これがアルツハイマー病を進める一因になるというのが、私の仮説です。

糖尿病でない人は、めったに低血糖の発作を起こしません。ところが、糖尿病の人は治療を受けると必ずと言っていいほど低血糖に陥る時間帯ができてしまいます。糖尿病の人は高血糖の状態に体が慣れているので、それほど血糖が低下しなくても、低血糖の症状が現れることもあります。

このような低血糖をくり返すようなことが長期に及ぶと、脳機能に問題が起こるだけでなく、血管や神経細胞がダメージを受け、不整脈や狭心症、心筋梗塞など心臓発作が起こりやすくなるという報告もあります。また、事故のもとになる意識障害も起こりやすくなります。つまり、高齢になって注意すべきなのは高血糖より低血糖なのです。

脳へのダメージが大きい低血糖状態

私は5年前の58歳のとき、血糖値が660mg/dlになりました。のどが異常に渇いて、夜トイレに立つ回数も増え、体重もひと月で5mgも減少してしまいました。たまにしか血液検査はしませんでしたが、血糖値がこれほど高くなったことはありませんでした。

すい臓がんの可能性が高いと言われ、検査をしましたが、今のところがんは見つかっていません。以来、糖尿病の治療を受けています。

治療をするうえで、私がいちばん気をつけているのは、低血糖発作です。血糖値は、毎日歩くことで、薬を使わないでも300前後まで下げました。空腹時の基準値は99以下ですから、これでも大幅に上回っていますが、このくらいなら低血糖の時間帯はできないだろうと思っています。

では、糖尿病の評価の指標になるヘモグロビンA1cは、どの程度にしたらいいのか。基準値は6.2%です。

アメリカの大規模調査で重症低血糖が起こる確率が、6.0%以下まで下げた群では16.2%と高いのに、7〜7.9%のゆるめの治療群では5.1%と抑えられました。

この数字をそのまま参考にすれば、7〜7.9%あたりが目標値になりますが、私の場合は脳に対してダメージが大きい低血糖の時間帯をできるだけつくりたくないという信念から、9〜10%ぐらいの高めにコントロールしています。なおかつ、低血糖を起こさないために、三度三度の食事をきちんととるように心がけています。