太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7(1995)年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7(2025)年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は、歴戦の零戦隊指揮官で戦後、レコード会社に異色の転身をとげた鈴木實・元中佐の戦後を紹介する。(文中敬称略)

特攻直前に届いた「出撃待テ」の指令

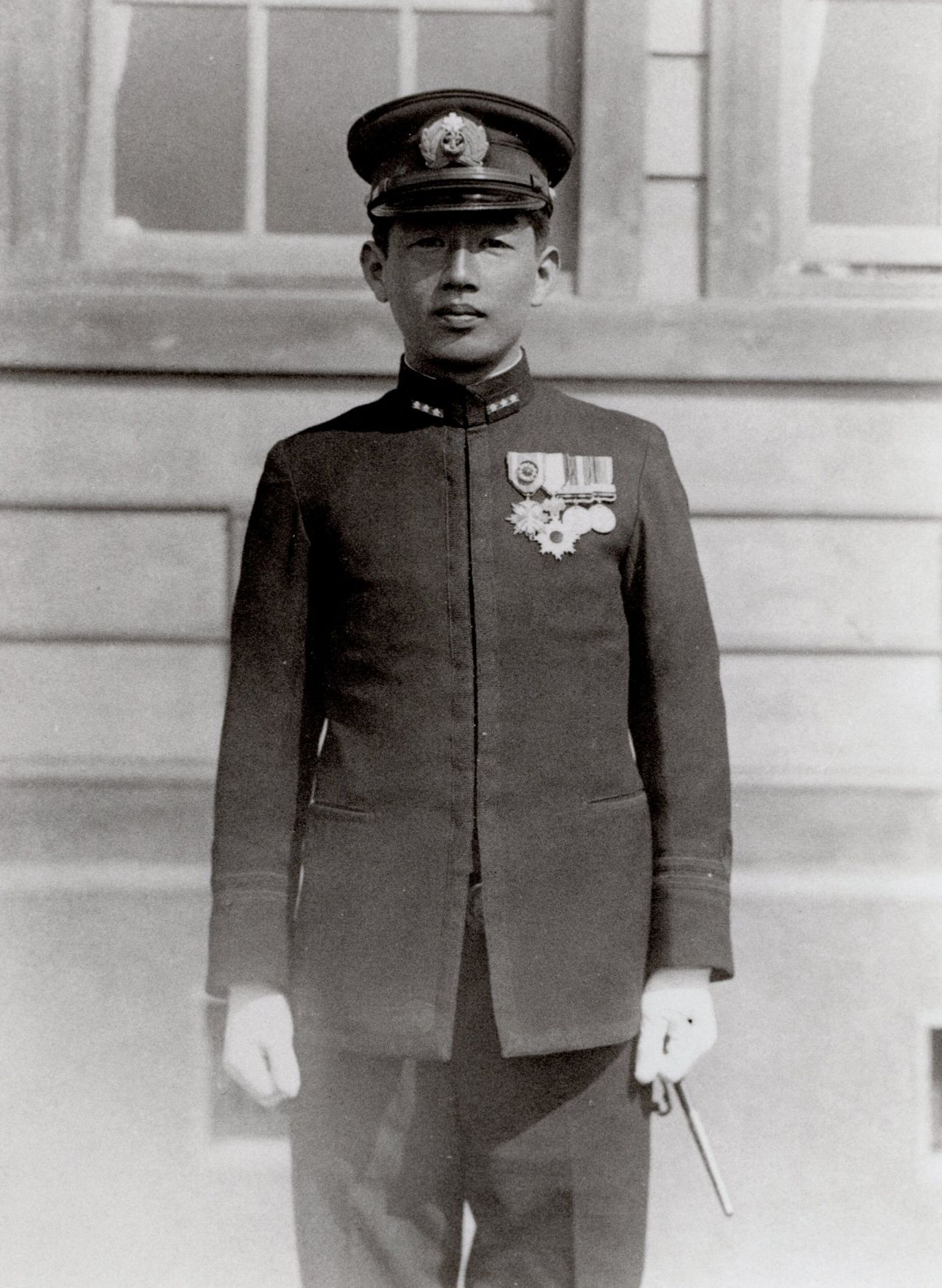

日本軍が南太平洋のソロモン諸島で防戦一方の苦しい戦いを強いられるようになっていた昭和18(1943)年、オーストラリア本土上空で、イギリスの誇る名戦闘機・スピットファイアを相手に、なおも無敗を誇る零戦隊があった。第二〇二海軍航空隊(二〇二空)。開戦劈頭のフィリピン空襲で、米軍機を圧倒した第三航空隊が改称した部隊で、昭和18年頃には蘭印(現・インドネシア)セレベス島南東部に位置するケンダリー基地に拠点を置き、西はスマトラ島から東は西部ニューギニア、北はボルネオ島から南はオーストラリア北部のアラフラ海まで、東西約4000キロ、南北約2000キロにおよぶ広大な空域の制空権を握っていた。飛行隊長は鈴木實少佐。明治43(1910)年、東京生まれ。昭和7(1932)年、海軍兵学校を六十期生として卒業、飛行学生を経て戦闘機搭乗員となる。支那事変以来、艦隊司令長官からの感状2度、戦隊司令官からの賞詞1回を受ける活躍で、海軍戦闘機隊にこの人ありと知られた指揮官である。終戦時は台湾の第二〇五海軍航空隊飛行長、最終階級は海軍中佐。

昭和20年8月13日。台湾の高雄警備府の命令で、翌14日をもって、台湾の各基地と石垣島、宮古島の日本海軍航空基地に残存する全兵力で、沖縄沖の敵艦船に体当り攻撃をかける「魁(さきがけ)作戦」が発動された。「一億総特攻」の魁となって、全機特攻出撃せよ、というのである。最後の一戦を期した総攻撃であるから、その後の作戦のために指揮官が生き残る必要はない。鈴木は、石垣島から第一陣として16機を発進させ、その直掩機が帰ってきたら、第二陣の一番機として出撃する予定だった。だが、零戦に燃料、弾薬を満載して出撃準備を整えていたにもかかわらず、14日は沖縄方面の天候不良のため、作戦が延期された。15日の朝、エンジンの試運転を行い、搭乗員が機上で出撃命令を待ち構えているところに、台湾・新竹にある第二十九航空戦隊司令部から、「出撃待テ」の指令が届く。午後になってこの日の出撃も中止された。

「トラックに乗って宿舎に帰る途中の集落で、顔見知りの島民に呼び止められました。ラジオで、陛下による玉音放送を聴いた、どうやら戦争が終わるらしい、という。『なにを馬鹿なことを』と思いました。現にわれわれは今日、特攻の命令を受けて待機していた。『アメリカもうまい宣伝しやがるな』ぐらいにしか思わなかったですね」

終戦後、中国軍の占領を受ける

16日になってようやく、司令部より、終戦の通達が鈴木のもとへ届いた。

「正直な話、やれやれ、と思いましたよ。これでもう、部下を死なせないですむ。その前からずっと押されっぱなしで、勝てそうにないのはわかっていましたから」

9月に入ると、中華民国軍(国民党軍)が、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の委託に基づき、日本軍の武装解除のため台湾に進駐してきた。

中国軍の占領方針は、蒋介石の「怨みに報いるに徳を以ってせん(以徳報怨・老子)」の言葉どおり、旧怨を感じさせない紳士的かつ穏やかなものであった。

鈴木は9月5日付で中佐に進級していたが、中国軍からも中佐としての待遇を受け、中国空軍司令官・張柏壽中将の隣室に私室を与えられ、運転手つきの専用車をあてがわれた。その車を使って、毎晩のように台中の日本料亭に入り浸っても、何の咎めもなかった。

あるとき、張中将が、出かけようとする鈴木を、通訳を介して呼び止めた。

「貴官は夕刻になると宿舎から消えるが、いったいどこへ行っているのか」

「空が飛べなければ、私には酒を飲むしか楽しみがない。退屈でしようがないから、日本料理屋で敗戦のやけ酒を飲んでいる」

と、鈴木は答えた。すると、張中将が、

「俺たちも連れて行け」

と言う。仕方なく、張中将とその副官の二人を連れて店に行くことになった。

中国の中将が言った「またお前に会うとはな」の真意

玄関に出迎えた女将に鈴木は、

「中国の偉いさんだ。どうせわかりっこないんだから、そのへんでカエルでも捕まえてきて食わせてやれ。なんなら、何千円でもふっかけていいぞ」

と言った。

「ところが、日本間の座敷に通され、英語で語り合いながら飲んでいると、張中将の言葉のはしばしに、正宗とか澤之鶴など、日本の酒の名前が出てくる。どうやら、かなりの日本酒通らしい。おかしいぞ、と思い、『閣下は日本酒に詳しいようですが、どこで覚えられましたか』と聞いたら、張中将は表情も変えず、流暢な日本語で『私は、かつて日本陸軍の航空士官学校に留学し、日本人の家で下宿をしていたことがある。だからよく知ってる』と。飛び上がらんばかりに驚きました。それまで、すべて英語か、通訳を介しての会話だったので、まさか日本語を解するとは思いもよらず、『いい気になりやがって、いまに見てろよ』とか、『俺たちは中国軍に敗けた覚えはないんだよ』などと、目の前で悪口や罵詈雑言を浴びせてたのが全部筒抜けだったんです。一本とられた!と思いましたね」

さらに話してみると、張中将は、昭和16(1941)年5月26日、鈴木率いる十二空零戦隊が中国・天水飛行場を急襲し、空戦で5機を撃墜、地上銃撃で18機を炎上させ、壊滅させたときの中国軍の基地指揮官であったことがわかった。張中将は当時、少将だったが、敗戦の責任をとらされて上校(大佐)に降格されたという。

「またお前に会うとはな」

張中将はニヤリとすると、うまそうに酒を飲み干した。

昭和20年も終わりに近づいた頃、鈴木に、張中将よりじきじきに、「留用」の打診があった。このまま中国空軍で雇い入れるから、妻子を台湾に呼べという。

「これはたまらん、と思いました。台湾には、占領状況監視のため、米軍の一部も派遣されてたんですが、親しくなっていた米軍中佐に誘われてジープでドライブへ行く道すがら、『俺は長くおらされそうだ。早く帰りたいんだがなあ』とぼやいていました。そうしたら十二月二十六日、突然、二〇五空の隊員に帰国命令が出たんです。驚いてその米軍中佐に訊ねると、彼は、『お前が早く帰りたいっていうから大統領にかけあったんだ。忘れたのか?』と言ってウインクした。おかげで、思いがけず早く帰れることになりました」

その日のうちに台中を引き払うことになり、ここで初めて武装解除を受けた。搭乗員の武装は軍刀と拳銃だけだが、それらを中国軍に引き渡した。

復員した鈴木は、海軍時代の上官で、ミッドウェー海戦のとき、空母飛龍艦長として戦死した加来止男少将の夫人が住む鎌倉・扇ヶ谷の邸宅の一隅を借りて居を構え、陸軍払い下げのトラックで横須賀・西松組の雇われ運転手を始めた。だが、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の施策で、昭和22年初頭にはガソリンが思うように手に入らなくなり、仕事が激減する。

たまたま会った専務が「ヒゲ部隊」を覚えていた

進退窮まった鈴木は昭和22年3月に上京し、藁をもつかむ思いで、キングレコードの総務部長を務めていた従兄の板垣勝三郎を勤務先に訪ねた。ところがこの日のうちに、鈴木に大きな転機が訪れた。

ここでたまたま会った同社の専務・小倉政博が、戦時中、海軍のセレベス民政府の司政官として、マカッサルにいたという。鈴木が、二〇二空の飛行隊長としてマカッサルにもいたことがあると話すと、小倉は、

「ああ、あなた、どこかで見たことのある顔だと思ったんだ。ヒゲ部隊の隊長か」

と、よく覚えていた。二〇二空の搭乗員たちは鈴木の命令で髭を伸ばし、「ヒゲ部隊」と称していたのだ。小倉は鈴木に、

「あなたの部隊がマカッサルに来たら、料亭から何から、客はみんな逃げ出しちゃう。荒っぽいし飲んだら暴れるしで、みんな怖れてましたよ。上空哨戒は頼もしかったですがね」

と言い、互いの戦地での話にすっかり意気投合した。そして、その日のうちにキングレコードの親会社である講談社の野間省一社主に引き合わされ、講談社が、占領軍の方針による財閥解体をチャンスととらえて設立準備中の貿易会社、キング商事に「国内貿易課長」の肩書きで入社することになった。ところが翌23(1948)年、キングレコードに販売課長の欠員が出たのでそちらに回ることになり、鈴木はレコード会社に勤めることになる。

「昭和10年、飛行学生のときに、水戸の料亭で酔って暴れ、外国のレコード50枚を叩き割ったことを思い出しました。焼け跡で復興し始めたレコード店へ挨拶回りをしながら、『因果応報』という言葉が、頭をよぎりましたよ」

レコード会社の社員として資金集めに奔走

社員として入社したとはいえ、キングレコードは空襲で工場が焼け、資金不足のためその再建もままならなかった。給料も日払いで遅配は当たり前だったという。

昭和25(1950)年11月、40才になっていた鈴木は、販売不振の九州支店長として、単身、福岡に赴任した。

九州支店長としての鈴木に課せられた仕事は、工場再建の資金集めをすることだった。具体的には、これまで問屋を通して販売していた流通ルートを見直し、レコード店と直接契約する直販システムを構築し、レコードの優先供給を約束する代わり、各店から保証金をとるというものである。

鈴木は、九州中のレコード店をくまなく回り、店主に頭を下げて回った。鈴木が提示した保証金の金額は5万円、これは、先行して直販システムを取り入れたコロムビアの保証金が1万円だったのと比べると、破格の金額であった。

「工場再建のため、お願いします」

鈴木はキングレコードの窮状を訴え、ただひたすら頼んだ。はじめは、

「えらく吹っかけるじゃないか」

と冷淡だったレコード店主たちもしだいに熱意に動かされ、

「じゃあ、キングさんの復興のために協力しようか」

と、直接契約を結んでくれるようになった。鈴木は数ヵ月の間に180万円もの金を集め、東京の本社に届けた。これは、キングレコードの工場を再建する大きな力になった。

「お富さん」をヒットさせた販促作戦

昭和29(1954)年3月、鈴木はこんどは大阪支店長に転勤することになる。

鈴木が大阪支店長になった頃のキングレコードの専属歌手には、昭和27年、「テネシー・ワルツ」でデビュー、大ヒットを飛ばし続けている江利チエミ、「赤いランプの終列車」でデビューしてヒット街道を驀進中の春日八郎、のちに「南国土佐を後にして」がミリオンセラーになるペギー葉山、「酒の苦さよ~新相馬節」でデビューしたばかりの三橋美智也などがいた。

昭和29年8月、春日八郎の「お富さん」が発売された。鈴木は見本盤を試聴して、この馬鹿に調子がよく明るい曲調が気に入った。これなら伴奏なしでも手拍子で誰もが歌える。

「さっそく、販促の作戦を考えました。一つは『お富さん』と染め抜いた特製ののれんを作り、電話帳で探した『お富さん』という名の飲食店の店先に片っ端からさげてもらうこと。もう一つは、ラウドスピーカーのついた宣伝カーを借りてきて、二学期が始まったばかりの小学校の通学路で『お富さん』を流し続けることです。その効果はすぐに現れて、下校する子供たちが『お富さん』を口ずさむようになった。それで、『これは売れる』と判断、本社に思い切った大量の注文を出したところ大当たりしたんです」

「お富さん」は、発売後3ヵ月で30万枚、最終的には125万枚を売り上げる大ヒットとなる。中でも大阪支店での売り上げは東京本社を上回り、突出して多かった。

日本人を見下していた英レコード会社の支配人

大阪支店長としての実績が認められ、鈴木は、昭和35年3月、東京本社に役員待遇の営業部長として呼び戻された。営業部長としての最初の仕事は、イギリスの大手レコード会社、デッカ社との契約更改交渉だった。デッカはEMIと並ぶ大レーベルで、ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団やオペラなどのクラシックを中心に、スタンリー・ブラック、フランク・チャックスフィールド、レイ・チャールズなどのアーティストを擁する世界有数のレコード会社である。

昭和28年、キングレコードが日本での販売契約を結び、「ロンドンレコード」のレーベルでレコードを販売している。デッカはA&M、サン、ドットなど多くのレーベルを傘下に持ち、デッカと契約すれば、それら多くの洋楽レーベルを日本で販売する権利も同時に得られる。だが、この頃は日本のレコード各社が洋楽に力を入れ始めた時期で、うかうかすると他社にさらわれかねない状況であった。

契約更改は2年に1度だが、デッカの極東支配人、デリック・ジョン・クープランドは日本人を頭から見下しており、横柄でわがままで担当者もほとほと泣かされていた。そこで鈴木の出馬となったのである。

「ホテルオークラの一室に現れたクープランドはソファーにふんぞりがえって、『お前が新しい担当者か』と。年齢はぼくと同じか、少し年下ぐらいに見えた。それなら戦争に行った経験があるはずだと思い、『ところであなた、戦争中はどこにいたんだ』と英語でたずねました」

鈴木の英語は、決して上手ではないが、兵学校仕込みのキングス・イングリッシュで、日常会話に不自由はない。

「カルカッタの造船所で高角砲の指揮官だった。俺は大英帝国陸軍少佐だ」

クープランドは胸を張る。しめた、と鈴木は思った。

「俺は戦闘機の指揮官で、大日本帝国海軍中佐だ」

クープランドの態度が変わった。

「なんだ、それじゃ俺より上官じゃないか」

戦時中の思い出話に花を咲かせる

軍人の階級は万国共通である。階級の上下は国境を問わない。プロの軍人経験者なら、自分より階級が上の者にはかならず一目置く。それを見越した鈴木の作戦だった。

「カルカッタの空襲には俺も行くはずだった。俺たちの仲間が空襲に行っている」

鈴木が言うと、

「あのとき、あんたの仲間が来ていたのか。でも爆弾は一発も当たらなかったぞ」

クープランドは、よほど打ち解けた口調で答えた。

「なにを言うか、そっちの高角砲だって、ちっとも当たらなかったじゃないか」

二人は顔を見合わせて大笑いした。そしてこのあと、キングレコードとデッカの契約は非常にスムーズに運ぶようになった。

カーペンターズのレコードを大ヒットさせる

営業部長の仕事は多忙をきわめた。プロモーション用の新曲視聴には連日のように立ち会う。レコード店や、曲を流してくれるテレビ、ラジオ局の担当者の接待も多い。鈴木自身、音楽は好きだが、社員の中にはクラシック、ジャズ、歌謡曲、あらゆるジャンルのエキスパートが揃っているので、企画にゴーサインを出すだけで、結果の責任はすべて鈴木が負う。部下としては非常に力のふるいがいのある上司である。ただし、あまりに採算を度外視した企画や、同じ失敗を繰り返す部下に対しては叱りつける厳しさもあった。

昭和41(1966)年、常務取締役兼営業本部長に就任した鈴木は、続いてデッカ・ロンドンレコード部長も兼務した。ロンドンレコード部長を兼ねるので、海外アーティストの契約交渉やデッカグループの国際会議などで、町尻量光社長とともに海外に出張する機会も増えた。海外では鈴木は、クープランドがつけた「セーラー(海軍軍人)」のニックネームで呼ばれていた。

その頃、学生運動が盛んになり、若者たちは反体制を叫んでいた。時代の趨勢はロックに移り、ローリングストーンズのレコードはキングレコードのドル箱であった。

ところがそんな時代に、ソフトで美しいメロディーで一世を風靡した兄妹デュオがいた。デッカ傘下のA&Mから売り出したばかりのカーペンターズである。キングレコードの新聞広告は、講談社と共通の予算だったので、カーペンターズの売り出しに際して、鈴木は講談社に頼んでカーペンターズの枠をとった。やると決まれば、発売日までの2週間、人々が見るもの聴くもの全てをカーペンターズに結びつけて認知させたい。国鉄の車内中吊り広告は単価が高いので、都電、都バスの全車両、運転席の後ろの誰もが目にする場所に、カーペンターズのポスターを貼る。ラジオの人気DJと一席設けて、

「これ、誰もまだ聴いてないから。海外での発売は○月○日だから、それまでは内密に」

と言って見本盤を渡しておくと、指定した日以後に何度も流してくれる。そうやって前評判をあおっておいて、一気に発売する。リスナーの反応や売れ行きを見ながら、さらに広告媒体を変え、テレビスポットや国鉄の主要駅にポスターを貼るなどして追撃ちをかける。こうして、昭和45(1970)年に発売された「遥かなる影」は大ヒットを記録し、キングレコードの洋楽部門は黄金期を迎えた。キングレコードのレコードジャケットの背表紙は青色だが、レコード店の洋楽コーナーの棚にズラッと並ぶ青の背表紙は、「青い山脈」と呼ばれ、競合他社からの羨望と妬みの的になった。

音楽の趣味がない洋楽本部長

この年、キングレコード社内でも「洋楽本部」が「営業本部」から独立し、鈴木は洋楽本部長となった。

昭和48(1973)年には「イエスタデイ・ワンス・モア」がふたたび大ヒット、この年に発売されたアルバム「ナウ・アンド・ゼン」は初回プレスの10万枚があっという間に完売し、追加分も、観音開きのジャケットの印刷が間に合わないほどの売れ行きで、アルバムだけで50万枚を売り切った。この頃、カーペンターズの日本でのレコード売り上げは、ライバルEMIが擁するビートルズをも凌ぐほどだった。

鈴木が洋楽本部長となって手がけたアーティストは、クラシックではウラディーミル・アシュケナージ、ポピュラーでトム・ジョーンズ、ポール・アンカ、シャルル・アズナブール、レイモン・ルフェーブル、クインシー・ジョーンズ、リカルド・サントス、セルジオ・メンデス、マントバーニなど多岐にのぼった。

鈴木は語る。

「カーペンターズは、じつにいい男といい女の兄妹、という印象でしたが、妹のほうが食事をしてくれないので困った覚えがあります。その後、拒食症で亡くなってしまいました。

セルジオ・メンデスは大酒のみで大の日本酒党、レイモン・ルフェーブルは本当の紳士、リカルド・サントスはその後、ウェルナー・ミューラーと名前を変えましたが、兄弟みたいに仲良くしていて、ドイツに行ったとき一緒にヨットに乗せてくれたり、思い出は尽きないですね。

でもぼくは、べつに音楽の趣味はないんですよ。昔もいまも音楽、洋楽のことは全然わからない。契約となると、どうしても海外に出かけていって、アーティストと会わないといけないんですが、洋楽を知らない洋楽本部長でしたね……」

昭和50年代に入ると、キングレコードは、洋楽部門は好調なものの、従来の歌謡曲に代わって若者の人気を呼ぶようになったニューミュージック(ポップ調のサウンドを基調とするシンガーソングライターの作品)の分野で出遅れ、邦楽部門の売上げ不振から急激に業績が悪化した。昭和53年6月、経営再建のため講談社から役員が派遣されることになり、町尻社長は退陣する。それを機に鈴木は常務を勇退し、顧問となった。顧問を退任し、キングレコードとの縁が切れたのは昭和55(1980)年7月20日のことであった。鈴木は70才になっていた。

「部下を死なせた罰だ」と激痛に耐える

私が、零戦搭乗員会代表世話人をつとめていた志賀淑雄に紹介され、鈴木との縁ができたのは、戦後50年の節目を迎えた平成7年のことである。奇しくも志賀家も鈴木家も、東京の私の家から至近のところにあった。

平成9年、鈴木は妻・隆子がバス事故で怪我を負ったことから広島県三原市に暮らす娘・松尾礼子宅に身を寄せるようになる。平成10年2月、鈴木の体に異変が起きた。激痛が体を貫くように走り、手足が全く動かせなくなった。医師に診せたところでは、昭和16年8月、着陸事故で頚椎を折った後遺症であるらしかった。

激痛は40日間にわたって続いた。鈴木は苦しい息の下で、

「俺は大勢の部下を死なせてきたから、その罰を受けてるんだ」

と言い、そう理解することでかろうじて苦痛に耐えているようであった。

首の牽引のリハビリを重ねるうち痛みはおさまったが、全身の麻痺はそのまま残った。

「生まれ変わったら鳥になりたい」

風呂には朝、礼子やヘルパーが二人がかりで入れる。ちょうど、湯船に浸かって見える位置に、海軍兵学校の愛唱歌「江田島健児の歌」の歌詞を書いた紙を貼り、鈴木は毎朝、この歌を口ずさんだ。礼子に紙と筆と墨を用意させて、ベッドを起し、スケッチブックに字を書くリハビリも一生懸命にやった。

平成13(2001)年に入ると、鈴木の体は目に見えて衰えていった。10月のある日、私が見舞いに行ったとき、隆子がふと、

「あなた、もしも生まれ変わったら何になりたいですか?」

と聞いた。鈴木はちょっと考えて、

「そうだな、俺は鳥になりたいなあ。鷲のような大きな鳥になって、また空を飛んでみたい」

と、目を細めて答えた。

最期に語った零戦への思い

「空を飛ぶなら、飛行機はどうですか?」

重ねて聞くと、

「零戦は実にいい飛行機だったよ。零戦ならもう一度、操縦してみたいな」

苦しそうな息づかいながら、すぐにでも操縦したいような口ぶりだった。

「でも、いまはもう、ちょっと無理ですねえ」

隆子が言うと、鈴木は一瞬、顔色を変え、

「できるさ!」

と、ややムキになって答えた。

「零戦の操縦桿を握ったら、俺は誰にも負けん」

力のこもった声だった。これが、私の聞いた鈴木の最後の言葉になった。

こちらの記事もおすすめ<戦後、「戦犯」と子どもに石を投げられた…零戦の英雄が晩年に吐露した「空しい人生」という言葉の絶望的な意味>