心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか?

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい! は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第26回の書き出しはこちら

中世、薪の煙や硫黄の燃える匂いは、不吉な連想を誘うのが常だったという。

こちらは渡邊昌美さん著『異端審問』の冒頭の書き出しです。

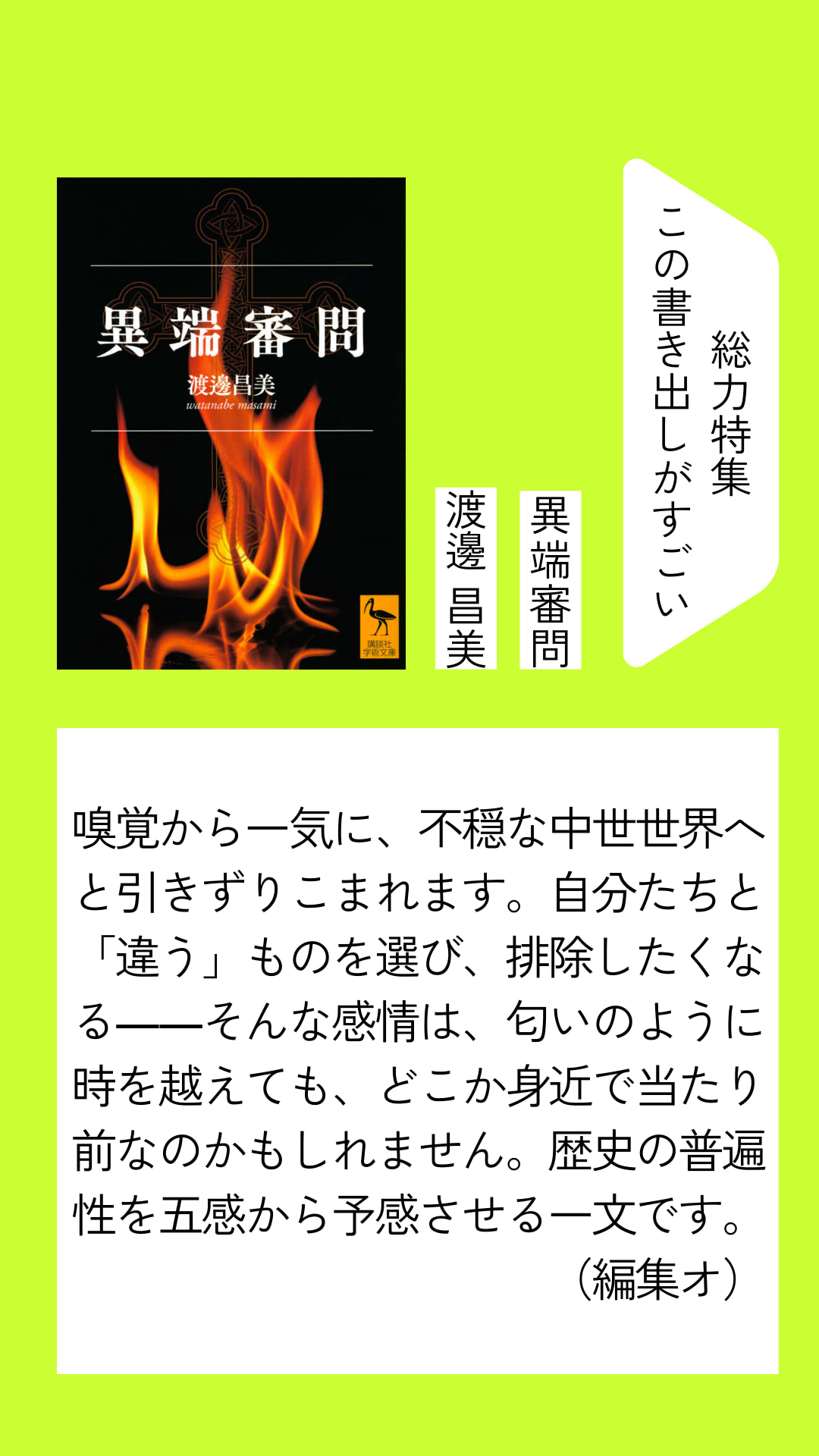

【異端審問】――皇帝ジギスムントが宮中伯ルートヴィッヒに向かって命令する。「囚人を受け取り、よろしく異端者として扱え」。今度はルートヴィッヒがコンスタンツの帝国代官に向かって命令する。「我ら双方によって断罪されたる者としてこの者を受け取り、よろしく異端者として焼け」。――1415年に異端として裁かれた宗教改革の先駆者、ボヘミアのヤン・フス処刑の克明な描写にはじまる本書は、中世のヨーロッパで異端審問がどのようにして生まれ、そして制度として定着していったのかを、具体的なエピソードを丁寧に積み重ねながら、当時の人々の息遣いもあざやかに描き出す。法も手続きも無視して「すべて殺せ」という13世紀の異端狩りの熱狂から、ウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』にも登場した、世界で最も有名な異端審問官ベルナール・ギーによって組織化・マニュアル化された14世紀の冷徹無比な異端審問を経て、15世紀末スペインでの過酷な弾圧に至る、その道のりの背後には、いかなる時代精神が見いだせるのか。

《推薦コメント》

嗅覚から一気に、不穏な中世世界へと引きずりこまれます。自分たちと「違う」ものを選び、排除したくなる――そんな感情は、匂いのように時を越えても、どこか身近で当たり前なのかもしれません。歴史の普遍性を五感から予感させる一文です。(編集オ)

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください!