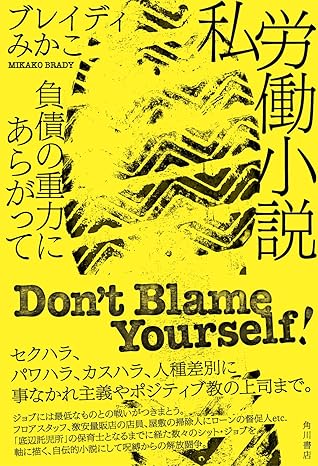

ブレイディみかこ、最新作『私労働小説 負債の重力にあらがって』

日本の「借金問題」は、深刻だ。

金融庁の資料によれば、多重債務者は約147万人(2025年3月末時点)にのぼり、コロナ禍を契機に増加傾向が続いている。

消費者金融を利用した人の最も多い理由は「生活費の不足」を賄うためだ。原因として「低収入・収入の減少」「商品・サービス購入」「ギャンブル」「クレジットカードの利用代金」「医療費」「事業資金の補てん」などが挙げられる。

だが、問題を複雑にしているのは、借金が見えにくくなっていることだ。

「生活困窮」や将来におよぶ債務を固定化してしまう「奨学金」など、従来型の問題に加えて、キャッシュレス化をはじめとしたデジタル信用社会が進むなか、高金利の“つけ払い”や“給与前借り”のサービスが横行している。

かつて「サラ金地獄」と呼ばれた状況は2006年の貸金業法の改正で収束したとはいえ、債務問題は「見えない借金」や「潜在的生活債務」へと広がっている。いまや債務は複合リスクに見舞われており、気づけば多額の借金を負っていたという人たちが続出しているのだ。

作家のブレイディみかこさんは、このほど『私労働小説―負債の重力にあらがって―』(KADOKAWA)を上梓した。問題意識は、日本人に染み付いている“負債返済道徳”(返済を絶対視する規範)である。

借金は本当になにがなんでも返さなければいけないのか――。

多くの人がこれまで「なんとしてでも返すのが当たり前」だと思っていたこの問いに、ブレイディみかこさんが答える。

「自己破産」は悪いことなのか?

――私も自己破産を勧めた友人が何人かいましたが、彼らは一様に本作で強調される“負債返済道徳”の観念が強く、受け入れてもらえませんでした。破産は負債を軽くしたり、なくしたりして、生活を再建させる最も有効な手段です。ただ友人たちは生活を困窮させながら、借金を返し続けていました。

ええ、じつは私も自己破産をした身内がいます。身内は、借金に苦しんでいるのに、負債を返すことが自分の存在証明のようになってしまって、なかなか自己破産をしなかったんですよ。何度も説得して、ようやく弁護士さんに手続きをお願いした。

「あなたは返しすぎたんです。不当な利息まで払わされていたんですから。手続きをしたらあなたのお金を取り戻すことになりますよ」とまで説得していただきました。

でも、身内は「それは私が借りたものなんだから、借りた私が悪い。私の罪です」と考えて、不当な利息まで取られていたのに自分を責めていた。あんなに苦しんでいたのに、「終わるまで返したい」と言ったんです。

負債に対する人間の道徳観、つまり負債返済道徳には“呪い”としか言いようがないほど強固なものがあると思います。この経験をきっかけに、人間をそこまで追い込む借金にまつわる道徳とは何だろう、どこから来ているのだろうとずっと考えてきました。

「負債返済道徳」にからめとられる私たち

――日本では負債返済道徳がほかの国に比べても、とりわけ強いと思うことがあります。

「人生はお金じゃないよ」とか、「お金では買えないものがある」なんてことがよく言われますが、借金問題ほど「お金が全て」をむき出しに示しているものはありませんよね。江戸時代を描いたドラマでも、借金のかたに娘を取られたりしてしまうシーンがあります。

でも、「それは仕方のないこと」となってしまうのは、これは本当に道徳観と呼べるものなんでしょうか。そうではなく、拝金主義の亜種ですよね。そういう通念を社会が作り上げて、今日もまたそのために人が自分を見失い、命を落としているのだとしたら、それは恐ろしいことです。

――第一話の『ママの呪縛』では、家父長制のように差配するスナックのママに従業員が次第に支配されてゆく様が描かれています。ママの行動にも負債返済道徳に通じるところがある。

労働は誰もがお金を稼ぐために行うものであり、会社勤めも給料を得るために仕事を提供しています。それなのに、労働の現場にも負債返済道徳のようなものが染み出している気がします。私たちはお金を払って人を雇っている側に、当然貰うべき賃金への返礼として「働かせてもらっている」――。こんな“御恩”を感じさせられて支配される構図があるのではないでしょうか。

――また、負債返済道徳は債権を回収する側にもしみ込んでいて、そのために正義として振りかざしてしまう。信販会社の督促課が舞台の第六話は、「返さない者は人でなし」という負債返済道徳の恐ろしさが描かれます。これを読んでいると日本人の負債返済道徳の根強さを感じました。

自分が実際に経験した仕事です。特に私は身内の経験があったので、督促の仕事は心理的につらかった。どこか脅迫的になる督促の電話なんかで「こんなこと言っていいのかな」と思う瞬間がありました。でもそれを正義だと思い込まないとやっていられない。周囲の人々を見ていても、どこか警察みたいになっていくんですよね。そして、相手がどんな状況にあろうとも借金を返すのが正義だと思うようになり、ついには「返さない奴は罪人」とまで思うようになる。そして居丈高に「返せないあなたが悪い」と責めるようになるのです。自分が貸しているわけでもないのに……。

でも、自分にそんな権利はあるのか、という罪悪感は密かにあるわけです。それを正義感で封印していくうちに、貸すほうも借りるほうも負債返済道徳に支配されるようになっていく。日本の人々に負債返済道徳が強いというのは、私も本当にその通りだなと思います。

負債返済道徳で回る日本社会

この本の中では、経営者や店長など雇う側がまるで「貸す側」に立ったように労働者を支配し、雇われる側もどうしてもその支配から逃れられないような構図になっている。でもよく考えてみれば、私たちの多くは労働を提供した後にお給料をもらいますよね。アルバイトの初日にお給料をもらうことなんてありません。本当はこちらが先に労働を貸してあげているんです。

にもかかわらず、経営者や採用者のなかには巧妙に「雇ってやってる」「面接でお前を取ってやった」みたいな御恩を押し付けてくるものがいて、それに従ってしまう労働者がいる。お給料をもらって生活をさせてもらっているのだから奉仕をするんだという“御恩と奉公”のような感覚に、日本の労働者はとらわれがちなのではないでしょうか。

イギリスの労働者は少し違います。たしかに、イギリスでも使用者は労働者を支配しようとするけれど、そんな雇用者を小ばかにしている労働者もたくさんいます。

――第二話の「失われたセキュリティーを求めて」では、偉そうな顧客を弄んで楽しんでいる店員のマーティンが登場します。読んでいて、胸のすく思いを抱かせるキャラクターですね。

彼は自由な感覚の持ち主で、店長にも隷従なんかしない。こういう人は、「お前になんぞに借りはない。勘違いするな」と嫌味たっぷりに言えてしまう。

マーティンのようなキャラはイギリス人にはたくさんいます。でも、日本では珍しいのか、この本を読んだ人からよく「気になるキャラ」と言われます。日本の労働の現場でも、お給料は一方的に決められて「上げてもらってありがとうございます」と礼を言うものではなく、「交渉して上げさせるものだ」という感覚が根付くといいと思います。

――たとえば近年では、多額の負債を抱えた企業を破綻処理し再生させることが、先進国では当たり前になっています。日本でも日本航空(JAL)がそうでした。負債がなくなって、強靭な財務体質になったりするわけですが、このように、実は借金をリセットできるルールが制度化されてもいます。

銀行とか大企業は失敗が許されているんですよね。借金も踏み倒して再生できる。それなのに、社会の末端に行けば行くほど、それは許されないという風潮が強まっていく。そして自分自身も負債返済道徳に毒されて、まるで奴隷のように理不尽な状況を受け入れてしまう。負債返済道徳というのは、人を奴隷として使うための支配構造、それを作るためのエピック(壮大な物語)なのではないかとさえ思えてしまう。

「労働力を貸しているのは私たちの側だ」と、もっと堂々と言えるようになるべきだと思います。

つづく後編『「借金を返さないと人間じゃない」に潜む陰湿な空気の正体…!格差と排外を生んだ“負債返済道徳”、その危なすぎるワナ』では、ブレイディさんが「負債の重力にあらがおう」と呼びかけるために参考とした、人類学者デヴィッド・グレーバーの『負債論』について詳しく語っていただきます。